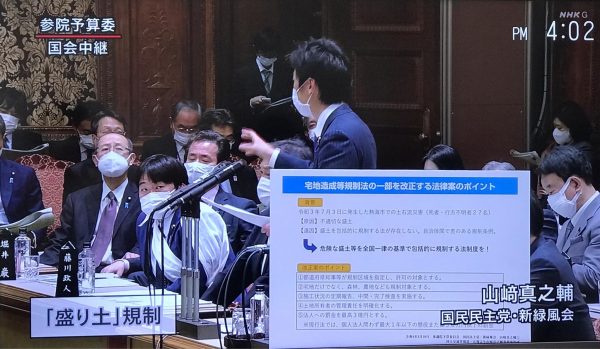

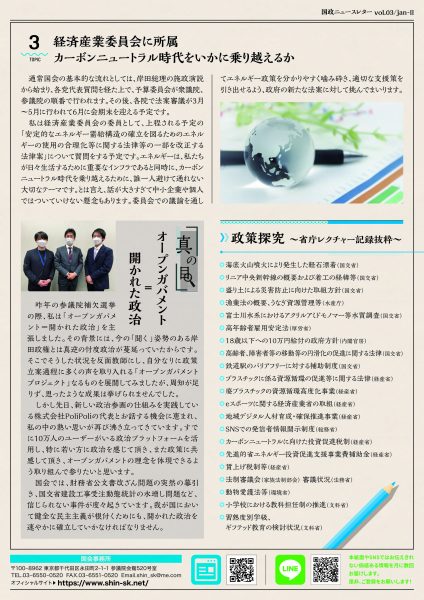

本日初めて、参議院予算委員会で質問を致しました。

岸田総理に直接思いを述べられのは大変貴重な機会であり、今回チャンスを与えて下さった会派の皆様には深く感謝です。

質問した項目は4つ。

①トリガー条項凍結解除

②蔓延防止等重点措置のあり方

③改正盛土規制法

④リニア中央新幹線

もちろん未熟で経験不足のところもあり、もう少し時間があればと悔しい思いもありますが、それでも第一歩です。

もっとお役に立てるように精進しますので、是非引き続きの応援を賜れば幸いです。

また、このように県民国民の意見をドンドン国に届けていきたいと思います。

是非、私を使って下さればと思います。

議論した内容については、また別途報告したいと思います。

まずは、ご声援有難うございました!