以前も動画配信をしていた時期がありましたが、、、

今回から「しんのすけチャンネル」としてリニューアル‼️

そこでまずは・・・

「eスポーツの今後」というタイトルで✨

是非ご覧くださいね!!

以前も動画配信をしていた時期がありましたが、、、

今回から「しんのすけチャンネル」としてリニューアル‼️

そこでまずは・・・

「eスポーツの今後」というタイトルで✨

是非ご覧くださいね!!

ようやく時計の針が戻り始めた矢先、さらなる追い風が吹きます。

平成30年8月28日、浜松市議会議長が川勝知事を訪れ、野球場建設の早期建設を求める要望書を提出されたのです!

これまで2年半にもわたってブレーキをかけてきた市議会(といっても反対していたのは一部の議員)から、正式に要望書を出されたことで、事態は振り出しに戻ることに成功。

つまりは、市に投げていたボールが今一度、県に返ってきたということになります。

奇しくも、この年の5月から、本問題を扱う建設委員会の委員長を務めていたのが・・・私。

「大きな変化が起こる!」

そういう流れを肌で感じていました。

**********************

そして迎えた12月定例会。

ついに・・・

遠州灘海浜公園(篠原地区)の基本計画策定予算8000万円が、県議会の賛成多数で可決!!

これで、基本構想から基本計画へとフェーズが移っていくことになります。

時間はかかりましたが、結果として、このような大きな問題に県も市も真摯に向き合った果てに得られた結論は、大いに尊重されるべきでしょう。

また、こうした大事な局面で委員長を仰せつかっていたことも誇りに思います。

**********************

ただ、大切なのはここからです!

産みの苦しみで獲得したこの予算を、いかに良い計画案として仕上げるのか。

特に、県民市民、また県西部地域にとって有意義かつニーズに基づいたものにできるかが問われることになるからです。

そのため県では、平成31年度に入ってから県民アンケート等によって県民意見を広く聴取することに。

具体的には、、、

・WEBアンケート

・関係団体ヒアリング

・まちかどトーク

・トビオ利用者インタビュー

・HPによる意見募集

・出前講座

などの手法で、7月中旬から10月中旬にかけて行うとのこと。

また、WEBアンケートの内容としては、、、

「野球場でどういう試合が見たいですか」

などの規模や形態に関わる項目だけでなく、

「野球以外にどのような利用ができると良いですか」

「この公園で、どのようなレクリエーションやニュースポーツができれば良いですか」

など、未来志向かつ回答者に期待を抱かせる内容となっていて、評価できるものでもありました。

※びっくりするくらい丁寧かつ慎重・・・(苦笑)

**********************

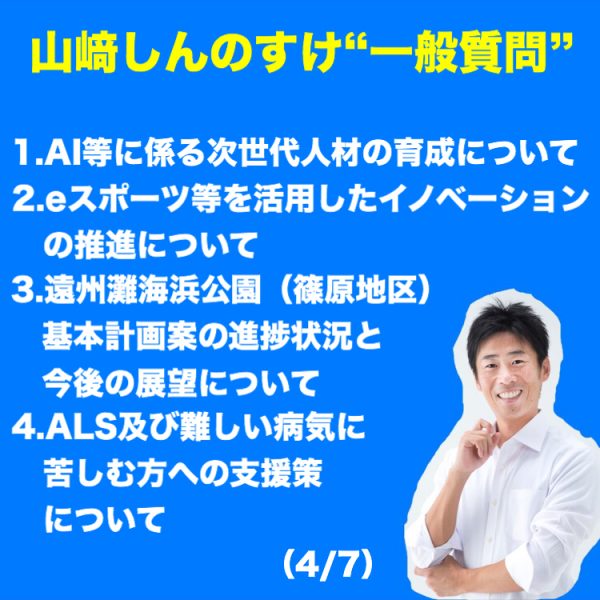

そこで、一般質問としては、

◯1:これらのアンケート等を実施した中での回答状況

◯2:野球場の規模や形態について議論していくために必要な「比較検討プラン」の作成方針

についてを確認したということです。

ただ、この時点では回収途中だったため、最終結果については後日ブログにて報告させて頂きたいと思います。

また、比較検討プランについては、年度内には作成するとのこと。

その時には、野球場の規模や面数、その他のスポーツ・レクリエーション施設を変えた複数のプランが見えてきます。

こちらも、その全容が分かり次第、更新してまいります!

どうぞ、引き続きご注目をお願い致します!!

今回の質問の全体ラインナップはコチラ

→令和元年一般質問

過去の質問の全体ラインナップはコチラ

→平成30年一般質問

こちらの写真、浜松のどこだか分かりますか??

そうです!

ここが、数年前に色んな意味で注目された「遠州灘海浜公園の篠原地区」です。

今回の質問は、このエリアに建設することになる野球場について、その後の状況を確認するために行いました。

でもその前に、簡単にこれまでの経緯を振り返っておきましょう。

***********************

昭和49年、遠州灘海浜公園が都市計画として決定。

つまり、この構想は私が生まれる前(昭和56年生まれ)から動いていたのです!

ただ、遠州灘海浜公園は、大きく2つの地区に分けられます。

一つは、中田島地区。

そして、もう一つが篠原地区です。

さて、この都市計画決定以後、浜松市から静岡県に対して、毎年のように公園整備に関する要望が出されるようになるのですが、ご承知のように、中田島地区の公園は早々に完成しました。

芝生広場、サッカー場、遊具場など、私も子どもと一緒によく遊びに行ったものです^ ^

***********************

では、篠原地区は?

・・・こちらが、なかなか進まなかったのです。

その原因としては、県西部地域においての公園整備の優先順位が、

・小笠山総合運動場(エコパ)

・浜名湖ガーデンパーク

の方が、高かったためと思われます。

サッカー日韓ワールドカップや浜名湖花博という、ビッグイベントが開催されたからですね。

それでもこうしたイベントも終わり、次に待つは、いよいよ篠原地区!?

浜松市からは、変わらず要望書が出され続け・・・

そして、大きな転機が訪れるのです。

***********************

平成23年度の要望から、「野球場」という言葉が登場。

浜松市が篠原地区に期待する公園機能として、野球場を軸に据え始めたのです。

背景として、現状の四ツ池にある浜松球場の老朽化をきっかけに、市内におけるスポーツ施設の最適配置を検討し始めたことが考えられます。

そして、これ以後は・・・

浜松市だけでなく、浜松商工会議所、浜松市自治会連合会の3者が一緒になって要望書を毎年提出するという形になります。

この時、私は浜松市議会議員であり、もちろんこのことは承知しておりました。

後々になって、一部の議員が「俺はこんな話聞いてない」的な言葉を発せられていましたが、毎年、関係書類は机上に配布されていたのが事実ですし、市だけではなく、経済界、自治会も共同で提出していることを、あまりにも軽視された発言だったように思います。

***********************

さて、県もこうした地道な要望を受け続けた結果・・・

ようやく!!

平成27年度当初予算で、公園基本構想策定のための3000万円が計上。

そして県議会で何の異論もなく、全会一致で可決。

これにより、平成28年5月には遠州灘海浜公園の基本構想が完成します。

色々書いてありますが、要約すれば、野球場を核とした「防災とスポーツエリア」を目指していくことになります。

こうして全体的な構想が出来上がったことで、順調に行けば、次のステップ(=基本計画の策定)へ進んでいくことになるはずでした。。。

ところが!?

***********************

平成28年3月、県議会で基本計画策定予算案がまさかの減額修正。(=実質ストップ)

1年前には、すんなりと基本構想が通ったにもかかわらず、自民党会派が次のステップに進むことを拒んだのです。

思惑は色々あるんでしょうが、建前上、拒んだ理由は・・・

・浜松市と静岡県の防災の役割分担ができていない。

・野球場を建設することに対しての市民県民のコンセンサスが得られていない。

・オリンピックに間に合わない。

の大きく3つでした。

特に「市民県民コンセンサス」が一番重く、これ以降、大きくのしかかる課題となっていきます。

※ただ、結果的には、この時点でしっかりと市民県民の合意を得るという道を選んだことは、良かったことだと評価はしています。

そして同様に、これを受けて浜松市議会でも、本来は遠州灘海浜公園(篠原地区)の用地買収予算が組まれていたものが否決されることになります。

県に対して、毎年積み重ねてきた要望は何だったのでしょうか。

市議会、浜松市ともに反省しなければならない事態だったと思います。

***********************

上記のような結果を受け、 遠州灘海浜公園の議論は再スタート。

浜松市議会では、大型スポーツ施設調査特別委員会を設置し、

・篠原地区以外に野球場を建設する場所はないのか。

・篠原地区に野球場を建設するとして、風や光、騒音、交通アクセスなどに問題はないのか。

などを時間をかけて丁寧に議論をしていくことになります。

そして・・・

***********************

平成29年12月、「篠原地区に野球場を建設することは可能」との結論が出されます。

浜松市民の代表機関である市議会の特別委員会でこうした結論が出されたことは、重い課題であった「市民県民のコンセンサス」解決に向けた大きな前進となりました。

ちなみに、多くの方が心配している「風」の影響も議論が済んでいて、

・四ツ池よりは風は強いが、甲子園や千葉よりは弱い。

・ある程度大きな規模の球場を建設すれば風を制御できる。

・逆に、小さな球場だと風の影響は受けやすい。

などが、大筋の考え方と言えるでしょう。

(→本編に続く)

ん!? 何に対しての支援かというと、、、

自動車運転免許の取得に関する支援についてです。

近年、いわゆる「大人の発達障がい」に注目が集まってきています。

本日、台風19号で被害を受けた小山町を訪れ、青年会議所の仲間たちと民家の土砂搬出のボランティアをしてきました。

土砂は意外にも軽く、スコップがサクサクと入りましたが、あまりにも甚大な量…

加えて、午後からは雨も強くなってきて、土が重くなる始末💦

それでも、メンバー一同が息を合わせ、大量の土砂搬出ができたと思います😌

ただ、平穏な日々を迎えるには、まだまだの状態。

現地では、引き続きボランティアを募集していますので、体力のある方、健康な方は、是非ともお手伝いをお願い致します!

※コチラは、選挙公約チャレンジ6「若者文化の応援」に関連しています。

・・・ようやく!!

eスポーツ元年と言われた昨年から、国内においても様々なところで、eスポーツシーンが見られるようになってきました。

私はこのようになる2年以上前から、例えば

・地域経済の活性化

・新しい文化の創造

・若年層の流出防止および流入促進 など、

eスポーツを地域のために活かせないかと考えてきた人間の一人でもあり、ようやくここまで盛り上がってきた現状を大変嬉しく思っています!

また、現在は静岡県eスポーツ連合の専務理事としても活動していますので、これからも更なる普及を目指して頑張りますね!

→活動の一例は、コチラをご覧ください。

*********************

さて、そんなeスポーツですが、今秋の一番の話題といえば、

やはり・・・ 茨城国体で行われた「全国都道府県対抗eスポーツ選手権2019IBARAKI」!

・ウイニングイレブン

・グランツーリスモ

・ぷよぷよ

の3タイトルが競技種目となっていて、静岡県代表選手も善戦してくれました。

その結果は、、、 総合第6位!!

優勝とはなりませんでしたが、全国に引けを取らないことが証明でき、これからのレベルアップが非常に楽しみです!

*********************

ただ、eスポーツの魅力は、それだけではありません。

注目なのは、eスポーツを含めたデジタルテクノロジー開発や研究が進むことによって、リアルスポーツやパラスポーツ、さらには実生活にも良い影響が与えられる可能性を有していること。

例えば、ある会社では、

・車椅子型VRレーサー「サイバーウィル」

・「サイバーボッチャ」

という商品を開発され、障害の有無に関係なく誰もが理解でき、誰もが体験できる新しいスポーツの世界を作り出しました。

また、eスポーツは障害だけでなく、性別も、年齢も超えて楽しむことのできる、とってもユニバーサルデザインな文化なんですね。

*********************

そんな私の提案を受け、静岡県も動きます。

9月には、eスポーツ普及団体と競技指導者、競技団体、メディア関係者が連携した「スポーツ指導IT化推進委員会」を設立。

こちらでは、ウイニングイレブンを活用してサッカーの競技力向上を目指すことになっています。

また、来年1月にはシンポジウムの開催も予定とのこと。

これから、ますますワクワクする世界がやってきますね!

是非とも、ご注目ください!!

今までブログで紹介してきた

今回の選挙で掲げている政策「チャレンジ1〜6」を、

コチラにまとめました↓

********************

********************

まだまだどれも、荒削りの内容ですが、

皆様からのご意見を注入し、

価値ある施策にして県当局に実行を促して参ります!

後世により良い社会を渡していくため、

時代の先を見据えた前例なきチャレンジに本気で取り組みます!!

最後のチャレンジは「議会改革」!

これは、25歳で浜松市議に初当選した当初から

誰よりも取り組んできたことでもあります。

*******************

例えば、浜松市議時代には・・・

会派主導の事業仕分けを行ったり、

マニフェストの進捗管理システムを構築して

マニフェスト大賞にノミネートされたり^ ^

また、静岡県議に転身してからも、

「ふじのくにカフェ」や「はままつ若者政治バル」を開催し、

こちらもマニフェスト大賞で優秀賞を頂いたりと、

とにかく、色んなことにチャレンジしてきました!

*******************

でも、まだまだ政治家と有権者の距離感は縮まっているとは言えません。。。

実際に、今回の県議選でも、

浜松市選挙区の7つの内、4つが無投票でした。

少なからず、私たち議員側に多くの責任があります。

社会が、ものすごいスピードで変わろうとしているのに、

政治がガラパゴスでは、到底明るい未来は創りようがありません。

*******************

この4年間で、

会派としては、様々な提案を議会全体にしてきました。

でも、変えたくない保守的な勢力が多いのが実情です・・・

議会基本条例の入り口の議論すら、

させてくれない情けない方々が沢山います。

だったら、まずは会派運営から変えていきたいと思います!

ネットや民間の手法をとことん学んで、

みなさんの感覚に近い政治をお届けしたいと考えています。

そしてその行動が、議会を巻き込めるように

力を尽くしてまいります!!

*******************

「議会改革」も、本気が違う!!

健全な民主政治を実現するために、頑張ります!!

チャレンジ5は・・・「新産業創出」!

言うまでもなく、静岡県の特に西部地域は、

全国でも有数の製造業の盛んなところとして認識されています。

しかし実際には、リーマンショック以来、

製造品出荷額は低迷したままであるし、

新たな脅威も、すぐそこまで迫ってきているんです。。。

その新たな脅威とは・・・

EVシフトの荒波です!!

********************

昨年発表されたデータによると、

もし仮に今、

すべてのガソリン車がEV車に入れ替わった場合、

静岡県は、群馬県に次いで2番目に悪影響を受けると

評価されてしまいました。

これを見過ごすわけにはいきません!

********************

静岡県としても、

写真のように新しい取り組みを始めましたし、

私たち議会側も、

昨年9月に新しい超党派の議員連盟も発足させました!

それは、

「静岡県議会宇宙航空・先端産業振興推進議員連盟」という

非常に長ったらしいネーミングの議連・・・

でも、その議連の幹事長を預かることになりました。

********************

議連としての本格的な活動は選挙後になりますが、

年末に行った県内視察では、

下町ロケットに出てくるような

特異な技術を有する中小企業の存在が

県内にたくさんあることを確認できました!

********************

こうした意欲ある企業や経営者が、

新しい産業に挑戦するのをしっかり応援したいと思います。

「新産業創出」も、本気が違う!!

イノベーション巻き起こる静岡県を目指します!

4つ目の政策は、「健康福祉の増進」!

医療技術や衛生環境が進み、

せっかく長生きになった日本において、

高齢化がお荷物だなんて言わせたくない。

そこで、健康寿命の更なる延伸を図っていきます!

*********************

ただ、これまで通りの施策では限界があります。

なぜなら、現在40兆円と言われる国内の医療費が、

2025年には、60兆円を超えるとされているからです。

やはりここは、

施設から在宅・地域へ。

治療から予防へ。

ずーっと言われていることですが、

この転換をもっとスピーディに進めなければなりません!

そこでそのために、次の2つの横文字を

強く展開すべきだと考えます。

・フレイル予防

・ヘルスケア対策

*********************

フレイル予防は、まだ新しい概念ですが、

とっかりやすいオーラルフレイル予防から始めるべきです。

そして、ヘルスケア対策は、

ICTとの親和性が非常に高いので、

広くアイデアを募ることで、健康産業の振興にも繋がります。

私は、この2つを皮切りに、

健康福祉の増進を、もっともっと進めていきたいと思います!

*********************

「健康福祉の増進」も、本気が違う!!

不動の健康寿命ナンバー1の長寿県を目指します!

3番目の政策は、今回もっとも力を込めているもので、

それは、「若者文化の応援」!

なぜなら、現在の静岡県の最も大きな課題が

人口減少問題であり、

そしてかつ、若年層の流出が特に顕著だからです。

**********************

これを解消していくためには、

考え方として、

若者が憧れる産業づくりや文化づくり、まちづくりを

行っていく必要があります。

**********************

では、若者はどんな思いを抱いているのか!?

私はここ数年、地域の高校生や大学生と一緒に

政治を考える「ふじのくにカフェ」や

はしご酒スタイルで気軽に会話する「はままつ若者政治バル」を企画運営し、

努めて若い方の意見に耳を傾けてきました。

そこで分かったのは、

今の10代〜20代前半は、

生活スタイルが愕然とするほど違うという事実です!

**********************

だから、行政で若者施策を打ち出すにしても、

等身大の若者と目線を合わさなければ、

ニーズとミスマッチしてしまう可能性が非常に高いということです。

そこでまずは、

こうした若者の意見を恒常的にすくい上げることができる

仕組みを作ることが必須になります。

**********************

その上で、具体的な施策を一つ提言するとすれば、

それはeスポーツを始めとする

「スポーツ2.0革命」を静岡県で巻き起すこと!

全国でもまだ例がないだけに、

今がまさにそのチャンス!!

スポーツ文化とデジタル文化の融合をどんどん進め、

若者が憧れる静岡県を創ってまいります!

**********************

「若者文化の応援」も、本気が違う!

常に、新しいアイデアを募集中。

一緒にワクワクする本県を目指していきましょう!

2つ目の公約「チャレンジ2」は・・・

未来の地域を背負って立つ人財の育成です。

ただ、これも、

今まで通りの教育だけを続けていくわけにはいきません!

*********************

なぜなら、

これから益々、AIが台頭してくる世の中に、

本当の人間力や将来を生き抜く力を、

いかに付けさせることができるかが求められているからです。

では、どうしていくか?

まず大切なのは、学校任せになっている現状の空気を変えていくこと。

ただでさえ、世界で一番忙しいと評されている日本の先生方に

これ以上のリクエストをするのは、あまりにも無責任です!

*********************

もっともっと、地域の力やOBの力、企業の力など、

学校・子供達を取り巻く大人たちが関わっていける環境を作ることが必要です。

実際に、

静岡県が現在採用しているスクール・サポート・スタッフさん。

学校区内から採用し、事務仕事をこなして頂くだけで、

先生方の負担感が大きく減少したとの結果も出ています。

*********************

多忙感が少なくなれば、

子供達と向き合う時間も増え、

学力の向上やいじめ防止などが期待でき、

それが親御さんや世間の高評価に繋がり、

より先生方のモチベーションも上がります!

こうした好循環を

どんどん巻き起こしていきたい!

*********************

今、進んでいる学校では、

コミュニティスクールなどを積極的に導入していますが、

これに企業や若手経営者などが関われる仕組みも

可能な限りたくさん加えていくと良いと思っています。

企業のCSRにも貢献できますし、

先生方の負担も減るし、

子供達も社会と触れ合うことができる。

*********************

「人財育成」も、本気が違う!!

社会の宝、しっかりと育んで参ります。

公約の1番目は・・・ ライフワークにもしている「防災・減災対策」。 実は、地元の消防団を14年。 防災士歴も10年になる自分でして、 防災関係については、それなりの自負を持って活動しているんです! 肝要なのは、 「自助・共助・公助」の力をバランスよく高め、 ハードとソフトの両面から命を救うこと。 *********************** ただ、防災については、マンネリ・慢心が一番の天敵! そこで私は、 防災においても積極的にテクノロジーを導入することを提案します。  なぜなら、私たちはこれまで、 数々の大きな災害を教訓とし、 対策をアップデートしてきた歴史があるからです。 阪神大震災を機に、耐震の大切さを学び、 東日本大震災を機に、津波対策の重要さを学び、 熊本地震を機に、避難所運営の難しさを学んできた。 *********************** でも、そろそろ先を見据えた 新しい技術による防災対策も打ち出せる時代に なってきているのではないでしょうか? 実際に、私は昨年の12月、 ポリテクカレッジ浜松さんとコラボした訓練を実施し、 避難所へ来られた方の人数と属性を素早く把握する機械の 実証実験を行いました。 こういうのを、県内全域でもっともっと行うべきです! *********************** 「防災・減災対策」も、本気が違う!! 今後の命を守る施策に、どうぞご期待下さい!

なぜなら、私たちはこれまで、 数々の大きな災害を教訓とし、 対策をアップデートしてきた歴史があるからです。 阪神大震災を機に、耐震の大切さを学び、 東日本大震災を機に、津波対策の重要さを学び、 熊本地震を機に、避難所運営の難しさを学んできた。 *********************** でも、そろそろ先を見据えた 新しい技術による防災対策も打ち出せる時代に なってきているのではないでしょうか? 実際に、私は昨年の12月、 ポリテクカレッジ浜松さんとコラボした訓練を実施し、 避難所へ来られた方の人数と属性を素早く把握する機械の 実証実験を行いました。 こういうのを、県内全域でもっともっと行うべきです! *********************** 「防災・減災対策」も、本気が違う!! 今後の命を守る施策に、どうぞご期待下さい!

3月29日、いよいよ県議選がスタートしました!

今回の選挙では、

この4年間の取り組みで得られた実績を報告するとともに、

次の4年にかける思いをしっかりと主張して参りたいと思います!

*************************

ちなみに、今回使用しているリーフレットは以下↓

そして、単に議席を勝ち取るだけではなく、

今後の飛躍につながるような結果を得られることが、

一つの目標でもあります。

************************

9日間、ご迷惑もおかけすると思いますが、

最後まで宜しくお願い致します!!

3月21日の総決起大会を終えてのメッセージ動画です!

地元の神社に300名以上の方々にお越し頂き、

感無量でした。

これまでよりも、誰よりも。

本気が違う!!

最後まで頑張ります^ ^